|

| ▲ 언어로 표현할 수 없는 낮과 밤의 경계의 돌산대교 |

| ⓒ2007 이승열 |

쪽빛 바다, 알싸한 겨울공기와 아우러진 일몰의 바다, 그 깊이를 알 수 없는 푸른빛을 내겐 표현할 길이 없다. 모든 것을 포함하고도, 모든 것을 초월한 그 푸른빛, 세월의 켜가 얼마만큼이나 쌓여야 그 빛을 이해하게 될까?

어차피 늦어진 길, 조금씩 짙어져 가는 빛을 바라보느라 오랜 시간 돌산대교 아래 앉아있었다. 또렷했던 바다 너머로 영축산의 검은 선이 잠긴 순간 사람들의 집들이 더욱 또렷해졌다. 어둠이 삼킨 돌산도 끝 향일암까지의 길을 달빛이 채우고 있다.

길이 끝나는 곳, 땅과 바다의 경계에 향일암은 걸려 있었다. 그 밤 향일암에서 제일 먼저 나를 맞은 것은 달빛, 천지를 온통 은빛으로 채운 보름을 하루 앞둔 섣달 만월이다. 하얀 달빛에 흠집이라도 날새라 덥석 발을 내딛기가 조심스러운 밤이었다.

가파른 계단으로 이루어진 요사채에 이르는 길은 온통 동백나무 숲이었다. 동백나무 그림자 아래로 이미 만개하기 시작한 동백이 툭, 툭 하고 쏟아지고 있다. 이 밤 향일암에 존재하는 것은 바닷소리, 바다를 가득 메운 달빛, 그 달빛에 농밀함이 더욱 진해지고 있는 동백뿐이다.

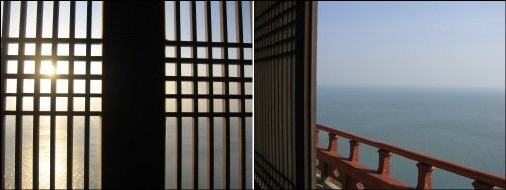

|

| ▲ 내가 이틀을 지낸 요사채 반야방. 바다, 온통 바다뿐이다. |

| ⓒ2007 이승열 |

|

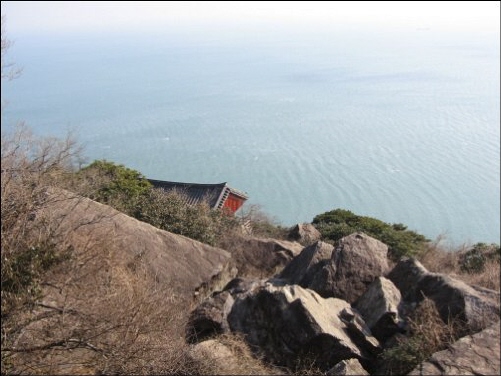

| ▲ 바다와 땅의 경계, 그곳에 위태로이 향일암이 있다. 요사채는 저 절벽끝에 숨어있다. |

| ⓒ2007 이승열 |

동해의 낙산사의 홍련암, 서해 석모도의 보문사, 남해 금산의 보리암과 함께 4대 관음 성지의 한 곳이다가 보니 다른 절에 비해 예불시간도 길고 기도 객도 끊이지 않는다. 천 개의 귀와 천 개의 눈으로 쉼 없이 중생을 지켜보다 관세음보살의 명호를 부르는 순간 달려와 중생을 구원하는 모성의 관세음보살. 노래처럼 이어지는 관세음보살 명호를 들으며 원효스님이 수도했다는 관음전을 향한다.

|

| ▲ 거북이 머리, 임포마을의 풍경 |

| ⓒ2007 이승열 |

거북이 등에 해당하는 이곳 향일암의 바위가 온통 거북이 등 껍질처럼 굵게 요철로 패어있어 또 다른 이름 신령스런 거북이를 뜻하는 영구암이 와 닿는다. 십여 년 전 이곳에 왔을 때 향일암을 영구암으로 바꾸려는 노력이 한창이었는데, 옛기록에 향일암의 유래가 있어 다시 사람들에게 익숙한 향일암으로 결정되었나 보다.

|

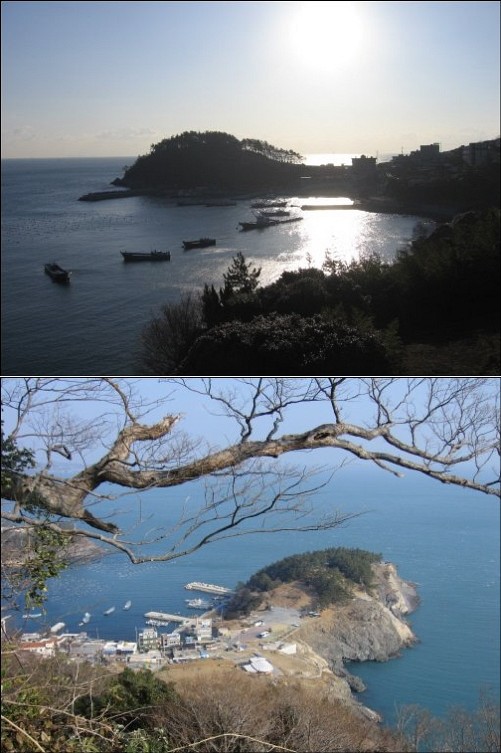

| ▲ 하루종일 향일암에 머무른 날. 관음전 앞은 바다와 바람 동백꽃이 피는 소리만 존재했다 |

| ⓒ2007 이승열 |

|

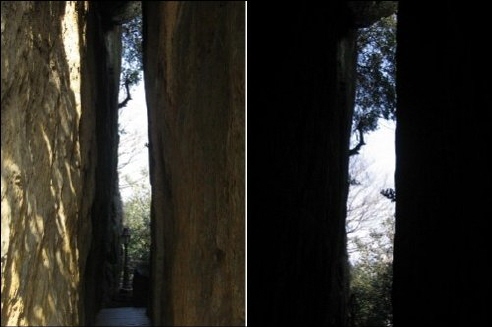

| ▲ 번뇌도 탐욕도 나태함도 내려 놓아야 저 좁은 바위틈을 지나 향일암에 닿을 수 있다 |

| ⓒ2007 이승열 |

사람들이 교행이 간신히 가능한 넓이의 가파른 돌문도 있고, 몸을 모로 세워야 간신히 지날 수 있는 돌문도 있다. 일주문을 지나 300여 개에 이르는 계단을 오른 후 지나야하는 돌문 저쪽에 붉은 동백이 초록 잎사귀 안에서 홀로 붉고 있다.

그 돌틈을 지나면 가파른 계단, 그 위 바다 위에 대웅전이 서 있다. 게으름, 나태함으로 찌든 내 몸이 저 좁은 바위틈을 통과할 수 있을까 괜한 걱정이 먼저 앞선다.

|

| ▲ 수평선에서 떠오른 해가 꽃도 나뭇잎도 관세음보살도 붉게 물들이고 있다. 관음전 옆 동백과 후박나무의 연리목 |

| ⓒ2007 이승열 |

|

| ▲ 한 생의 소멸이 못내 아쉬워 나무 탁자 위에 동백꽃을 담기 시작했다. |

| ⓒ2007 이승열 |

2천여 그루의 군락을 자랑하는 향일암의 동백숲은 바다 바로 위 가파른 계단 아래 펼쳐져 있었다. 거세어진 바닷바람이 동백나무 초록 잎을 스칠 때마다 막 꽃봉오리를 터뜨리기 시작한 동백꽃을 마른 숲 속에 떨어뜨린다. 일망무제, 망망한 수평선으로 그 여운이 둥글게 퍼진다. 파문은 바람이 되어 다시 동백에 다가오고, 겨울 해가 붉은 동백을 더욱 붉게 한다.

눈이 매서운 큰 새가 나뭇가지 끝에서 숨죽이고 사위를 경계하고 있다. 찰나에 새가 날았다. 새의 날갯짓 소리와 동박새의 날카로운 비명이 들린 것은 동시였다. 새벽 나를 깨웠던 동박새의 지저귐이 이내 허공에서 사라진다.

벌도 나비도 아직 깨어나지 않은 겨울, 동백꽃 사이를 부지런히 오갔던 동박새의 한 생이 내 눈앞에서 사라졌다. 그렇게 바닷바람이 불고 있었다. 내 하루도, 내 생도 그렇게 찰나에 소멸할 것이다. 그렇게 또 하루가 가고 있다. 그렇게 생성과 소멸이 동시에 존재하고 사라지고를 반복하고 있었다.

점심 공양 후 향일암에서 채 20분도 걸리지 않는 금오산 정상으로 향한다. 거센 바닷바람이 온몸을 공격한다. 철제 계단을 잡은 온몸이 바람으로 휘청거린다. 금오산 정상에 이르니, 점점이 펼쳐진 다도해 사이를 겨울 해가 가득 메우고 있다.

거센 바닷바람에도 아랑곳하지 않고 홍 선배는 깊은 명상에 들더니 이내 산과 바다와 한 몸이 된다. 금오산 정상에 존재하는 것은 이제 아무것도 없다. 난 정상아래 바위틈에 숨어 해바라기를 하면서 그저 바다만 바라본다.

존재하나 존재감이 없는, 함께 하나 혼자 하는 그녀와의 여행은 언제나 마음 뿌듯하다. 같은 곳에서 다른 것을, 다른 곳에서 같은 것을 바라보는 우리의 시각은 같거나 다르거나 그 경계가 중요치 않다.

혼자 서울로 돌아가기로 한 그녀를 위해 공양주 보살은 기꺼이 저녁상을 차려 주셨다. 공양간 바닥에 쪼그리고 앉아 한 시간쯤 냉이를 다듬어 준 것에 대한 보답치고는 참으로 과하다. 스님들도 아직 공양 전인데도 전혀 개의치 않고 먼 길을 떠나는 막내딸 배웅하듯 배를 채우라고 채근이시다.

|

| ▲ 동백이 발길을 잡은 향일암. 짧은 이별 뒤에 날 맞는 것은 달빛 뿐 이다. |

| ⓒ2007 이승열 |

어젯밤 달렸던 그 길, 그러나 이젠 다른 길을 달려 향일암에 도착하니 어제보다 더 둥근 달빛만이 천지를 메우고 있다. 그 달빛 속을 걸어 동백숲을 지나서 바다가 보이는 요사채로 난 걸어갔다. 지금 나를 채운 것은 바닷소리, 그 바닷소리에 일기 시작한 대숲의 소솔한 바람, 바람에 한 생을 다한 동백이 낙화하는 소리뿐이다.